先日書いたブログ

-

-

キスリング展と東京都庭園美術館

エコール・ド・パリを代表する画家キスリング展が東京都庭園美術で開催されていましたが 昨日が最終日とのことで行ってみました。 正直のところ日本ではあまり人気のない画家ではあります。そして雨が降って肌寒い ...

でたくさんのフィードバックをいただきました。その中に、「絵画がわかりやすく説明してありました」という意見があったので、ちょっとでしゃばりますが、私は展覧会に行くときに作品をこうして見ます、というのを書きたいと思います。

展覧会に行って「絵」を理解する方法

せっかく展覧会に行くのに、理解できないという疑問符が頭の中にあっては、入場料がもったいないですね。

会場ではみなさん真面目な顔をして作品を見ています。中にはメモを取りながらジックリと作品を覗き込んでいる人がいて、ああいう人はきっとすごい勉強をしているんだな〜

と思いながら、フラストレーションを溜め込んでしまう人もいるでしょう。

そんな仮面をかぶった芸術好きな方に真実をお伝えしましょう。

展覧会場にいる人のほとんどが、展示されている作品をわかっていません!

あえて「わかって」とひらがなで書きました。日本語は「解る」「分かる」「判る」とたくさんの漢字がありますが、ここはあえてオールマイティの意味を持つひらがなで。

会場でお客さんは真面目な表情はしていますが満足な顔をしていないのが証拠です。

美術大学を卒業した私でさえも、展覧会に行って展示されている絵や彫刻をわかるわけはありません。

でもなんだろう? なんでみんな展覧会にいくのだろう?

それは、きっと実物を見たっていう体験で満足するんでしょうね!

それでいいんだと思います。わかる必要はありません。作品を見て感じることが大切なんです。

とはいえ、やっぱりそれでは面白くはないですね。

では、どうしたらよいのでしょう?

美術館に行くときには観念を持って作品に接していけないのです。構えてはいけないのです。楽しむことが大事です! そしてちょっとだけ予習をしましょう!

デザインの方がよくわかる

先日私はこの記事を書きました。

-

-

デザインとアートの違い

よくデザインとアートをごっちゃにしている人がいます。 これってアートじゃん! それデザインだね? 普段の会話でなんとなく良く聞きます。 「人生をデザインする」なんてコピーライターが目いっぱいかっこいい ...

デザインとアートの表現は、少し違いがあるということを言いたかったのです。

違いというのは、デザインはクライアントがいて、その商品をたくさんの人に売りたいのでデザイナーに頼み商品をかっこよくしてもらいます。そういった問題解決がデザインです。

アートはアーティストが自分のなかの問題意識をただただ感情で自己表現していくものです。

デザインもアートも常に現状打破を目指しているのです。常識や観念の外に私たちを連れ出そうとします。簡単にいうと、デザインとアートは人間にとっては同じ意味を持っています。

2つの表現は未来に対して人間が進んでいく方向性を決めていくような羅針盤の役目を担っています。

しかしなぜか、アートとデザインの場合は圧倒的に理解されているのはデザインなんです。

理由はデザインの方が触れる時間が多い

グラフィックデザイン、ファッションデザイン、建築・内装デザイン、工業デザインなどたくさんの種類があるデザイン、私たちはデザインに無意識に触れています。デザインも学術的には難しい定義がありますがそんなことは意識しませんよね。

私たちが一番触れるデザインはなんといっても「webデザイン」です。これほぼ毎日見るものです。ですから、たいていの人はUI・UXデザインなんて定義を知らなくてもわかっているのです。

要するに常にそのメディアに触れていれば人間は学習をして理解していくものではないかと思っています。

アートは展覧会でもない限り触れる機会がない

ところがアートはなかなか触れる機会がありません。

最近は展覧会が多く、接する機会が増えましたが、それでも本物の美術作品に触れることはまずありません。

でもなぜかアートの方がデザインよりは「格」が上なんです。雲の上の存在すらするのです。だからアートは理解されていないのです。

残念ですね。

展覧会での楽しみ方

そのような現状打破するために展覧会での楽しみ方を自分なりに伝えます。

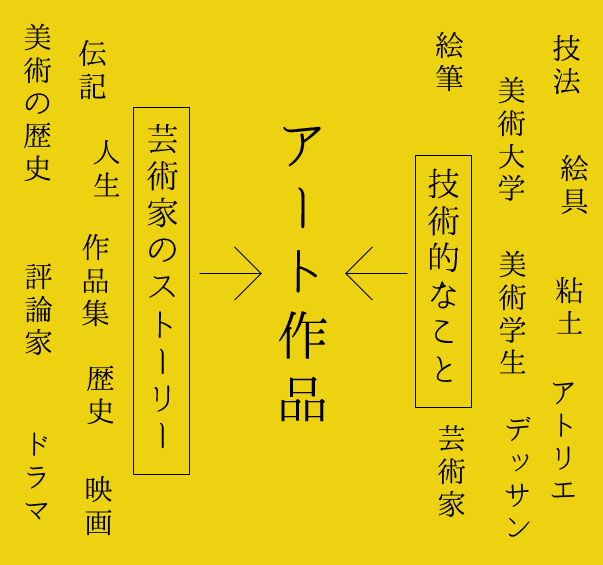

まず頭の中を整理すると、アート作品を見るときに私たちは2つの視点で接しています。

- 技術的なこと

- 芸術家のストーリー

技術的こととは、作品を作るリテラシーのことです。実際に絵を描くための技術です。

表現の基礎になる部分ですね。画家とか彫刻家とかが持つ技術です。

芸術家のストーリーは、芸術家の生涯や作品が生まれた背景。またその作品の価値は?

とかいうアーティストの周辺で起こったことです。技術的なこととはまったく関係がないのですが、一般的にはもっとも興味の対象になりますね。

芸術家が作品を見る場合、ほぼ右側の視点でみます。

そうでない一般の人は左側の視点で作品に接します。20世紀最大の芸術家「ピカソ」、情熱の画家「ゴッホ」というふうに聞くとそれだけで私たちは刺激を受けて、展覧会場に出かけてしまいます。ところが絵を見ると途端にちんぷんかんぷんで興味が薄れてしまい。やれ会場が混んでいるのとか、疲れた気分になるのです。

理想的には、絵を自分で描いてみるのがいいでしょう! そうすれば画家の技法がわかるのです。それがわかると絵をみる楽しみが、ぐっと高まります。

でも、絵なんか描かない人は、「芸術家のストーリー」を事前に勉強していっても展覧会は楽しめます。この絵は何億円の価値? このアーティストの代表作? とかこの絵はテレビで紹介されていた、とかでもよいのです。そのときには技術的なことは忘れてください。私は絵を描けないから、などと思うのは忘れてください。

自分が接している絵が実際にアーティストが描いた実物で、歴史を経て目の前にある、それだけでよいのです。そこには絵がわからないなどといった言い訳はいりません。

とにかく自分なりに作品を見ることが大切です。

例えば、ここに大変古い、女性が使う櫛があったとします。

ものすごい年代物です。漆が剥げてもう骨董品の類です。ところが、これは坂本龍馬が妻のおりょうに送ったモノであるという事実が判明した瞬間、どうでしょう? この櫛を見る目は変わりますよね?

そんなものです。

作品に価値を見出すのは実は自分でしかないのです。その情報が間違っていようが、どうも怪しいと思っても、一回作品を感じることができれば、楽しめますよね。

音声ガイドっていいですよ

最近展覧会場に行くと入り口にあたりに音声ガイドのサービスがありますが、

これって実はおすすめです。

耳に当てて作品をじっくりと見てください。事前の知識の詰め込みはいりません。だいたい500円前後で貸し出しされています。俳優がナレーターをしていることもあり、まあ、悪くはないですね。

実は私は音声ガイドを利用します。お金を払うのは癪なんですが。

それか、すこしだけ勉強して展覧会に出かけるのがよい方法だと思いますよ。同じ入場料でも高いか安いかの価値が全然違ってきますから。